Légendes

Il était une fois à Bruxelles...

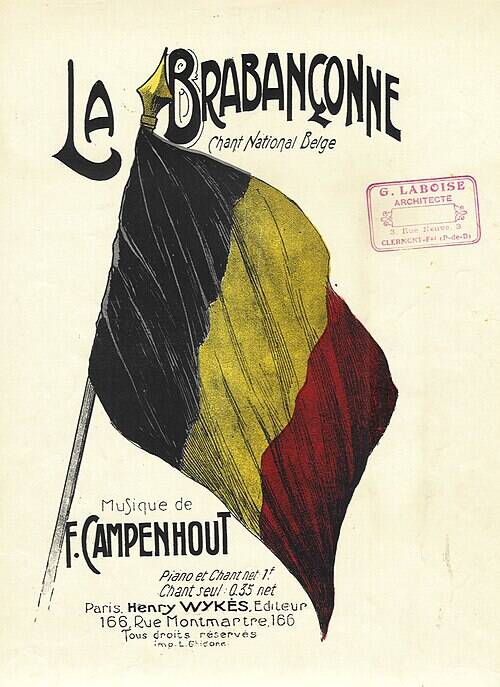

La légende de l’hymne nationale

La légende veut que la Brabançonne, qui fut d’abord appelée La Bruxelloise, a été créée dans un café bruxellois.

Un soir de septembre 1830, plusieurs jeunes soldats seraient entrés dans le café de "l’Aigle d’or", rue de la Fourche à Bruxelles.

Parmi ces jeunes révolutionnaires, Hippolyte Louis-Alexandre Dechet, acteur français au théâtre de la Monnaie, mieux connu sous le nom de Jenneval, commence à réciter les vers d’un texte, qu’il avait composé et qui traduit les aspirations des révolutionnaires de cette époque.

C’est la première version de ce qui deviendra l’hymne national belge.

En 1860, elle fut remodelé, par le Premier Ministre Charles Rogier qui adoucit fortement les paroles virulente adressées par Jeneval à l'égard du Prince d'orange Guillaume de Nassau.

La légende de Saint-Michel

Au 26 de la rue du Lombard, sur la façade d’un immeuble en cours de rénovation, un « graffiti » de Saint Michel et Sainte Gudule et du dragon dans une version à la tradition revue et corrigée.

La légende de Blanche-Neige

Au 16ᵉ siècle, la jeune Margaretha de Waldeck connut un destin tragique. Fille d’une riche famille, elle perdit sa mère très jeune. Les von Waldeck possédaient des mines dans lesquelles ils exploitaient des enfants. Cette situation a été modifiée par les frères Grimm : les enfants ont été remplacés par des nains, contents d’aller travailler. Vers 16 ans, Margaretha est envoyée à la cour bruxelloise de Marie de Hongrie. Elle y rencontre le fils de Charles V, le Prince héritier Philippe. Seulement, il est catholique et elle protestante. Leur union est impossible.

À la même période, la santé de Margaretha décline rapidement et la possibilité d’un empoisonnement est envisagée sérieusement. Elle meurt en 1554 à l’âge de 21 ans.

Aujourd’hui, elle serait enterrée sous la Bourse, lieu où se trouvait une église à l’époque.

Jean Ier Duc de Brabant

Egalement connu sous le nom de Gambrinus, le légendaire roi de la bière.(Personnage fictif)

Il est souvent identifié comme Jean Ier de Brabant, duc de Brabant et serait le créateur du fameux faro bruxellois et du lambic pur.

Poète, on connait de lui neuf chansons, écrites en haut allemand.

En 1294, il accompagna le comte de Bar Henri III qui venait d'épouser une fille d'Édouard Ier. On donna des grandes fêtes et un tournoi. Au cours d'une joute, Jean Ier fut jeté à bas de son cheval, grièvement blessé au bras par la lance de son adversaire (Perrart de Bauffremont, l'un des chevaliers du tournoi de Chauvency). Il expira le soir même. Jean Ier fut inhumé dans un mausolée au milieu du chœur de l'église des Franciscains à Bruxelles dont le site a été fouillé.( La bourse de Bruxelles)

L'hôtel de ville de Bruxelles

Architecture

On raconte dans notre belle capitale que l’Hôtel de Ville est marqué par le destin tragique de son architecte.

Celui-ci, distrait, se serait trompé dans ses calculs pour la construction de l’imposant bâtiment. Résultat : la tour n’est pas centrée, un côté du bâtiment étant plus long que l’autre. Devant ce drame et cette honte, l’architecte préféra mettre fin à ses jours en se jetant du haut de la tour de l’Hôtel de Ville.

Si l’on observe plus attentivement le bâtiment, il est évident que celui-ci n’a pas été construit en une seule fois, mais bien en plusieurs étapes. La « faute » n’est donc pas imputable au pauvre architecte !

Les légendes de Manneken-Pis

Saviez-vous que le Roi Louis XV avait honoré la statuette du plus grand ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Ce qui veut dire que normalement, tout militaire qui passe devant Manneken-Pis devrait le saluer. Parce qu'il a un grade, le grade le plus élevé.

Au fils des années, des centaines de légendes autour du Manneken Pis ont vu le jour.

Voici les plus communes :

Le zoegeman

Objet insolite

Le zoegeman était autrefois utilisé par le tenancier des kavitjes (cafés de petite envergure) et autres estaminets bruxellois pour indiquer à un habitué, souvent affaibli par l'alcool, qui se laisse aller à un discours sempiternel, qu'il commence à scier les nerfs des occupants du lieu.

La figurine, formée d'un petit bonhomme tenant une longue scie savamment contrebalancée, est posée sur ses deux pieds au bord du comptoir et, aidée par un petit coup dans le dos, se met à balancer, donnant l'illusion de scier